摘要:《監察法》對(duì)監察證據在刑事訴訟法中可(kě)以作爲證據使用(yòng)的(de)規定,确立了(le)監察證據進入刑事訴訟的(de)證據資格,卸去了(le)司法機關對(duì)監察證據再次收集的(de)取證負擔。但進入刑事訴訟後的(de)監察證據仍然要接受證據能力和(hé)證明(míng)力兩個(gè)方面的(de)審查才能作爲最終定案的(de)根據。

對(duì)監察證據證據能力的(de)審查,主要适用(yòng)非法證據排除規則、不可(kě)靠證據排除規則以及瑕疵證據排除規則;而證明(míng)力方面的(de)審查則主要以《監察法》中具體的(de)取證程序爲依托,結合最高(gāo)法院司法解釋中對(duì)各類法定證據的(de)審查判斷标準展開,同時(shí)應将口供補強規則“置入”監察取證階段。

關鍵詞:監察與司法;證據銜接;監察證據;非法證據排除規則

國家監察體制改革後,既往對(duì)涉嫌職務犯罪案件的(de)檢察偵查由監察調查代替。職務犯罪偵查職能的(de)“轉隸”爲監察辦案與刑事訴訟的(de)銜接帶來(lái)了(le)諸多(duō)課題,這(zhè)其中就包括證據的(de)銜接與适用(yòng)。如果說證據是訴訟的(de)靈魂,那麽監察證據就是貫穿職務犯罪案件訴訟的(de)靈魂。如何準确認定監察機關收集的(de)證據材料在刑事訴訟中的(de)地位和(hé)性質,如何在刑事訴訟中對(duì)監察證據進行審查判斷,建立并完善相關的(de)配套保障機制,是“兩法”銜接中需要重點研究的(de)問題。

NO.1刑事訴訟中監察證據的(de)資格認定

(一)刑事訴訟中監察證據資格認定的(de)曆史發展

監察機關在執法辦案中收集的(de)證據能否在刑事訴訟中作爲證據使用(yòng),涉及到監察證據在刑事訴訟中的(de)證據資格問題。早在2012年《刑事訴訟法》第二次修改時(shí)就曾作出回應,其第52條第2款規定:“行政機關在行政執法和(hé)查辦案件過程中收集的(de)物(wù)證、書(shū)證、視聽(tīng)資料、電子數據等證據材料,在刑事訴訟中可(kě)以作爲證據使用(yòng)。”參與當時(shí)立法的(de)全國人(rén)大(dà)法工委的(de)同志在對(duì)規定解讀時(shí)指出:條文中的(de)“查辦案件”是指依法調查、處理(lǐ)行政違法、違紀案件。如工商部門查辦侵犯知識産權案件,行政監察機關查辦行政違紀案件等。

可(kě)見,立法者認爲,當時(shí)的(de)監察機關屬于行政機關,所辦理(lǐ)的(de)違法、違紀案件都屬于條文中的(de)“查辦案件”。簡言之,立法将當時(shí)行政監察機關的(de)紀檢執紀視爲“查辦案件”,從而賦予了(le)監察辦案中收集的(de)物(wù)證、書(shū)證、視聽(tīng)資料、電子數據等證據材料具有進入刑事訴訟的(de)證據資格。然而,随著(zhe)國家監察體制改革的(de)深入推進,監察機關的(de)性質和(hé)職能發生了(le)深刻變化(huà),上述條文已無法準确涵蓋和(hé)釋明(míng)監察證據在刑事訴訟中的(de)定位。

首先,監察機關的(de)性質發生了(le)重大(dà)變化(huà)。2018年全國人(rén)大(dà)通(tōng)過的(de)《監察法》第3條規定:“各級監察委員(yuán)會是行使國家監察職能的(de)專責機關,依照(zhào)本法對(duì)所有行使公權力的(de)公職人(rén)員(yuán)(以下(xià)稱公職人(rén)員(yuán))進行監察,調查職務違法和(hé)職務犯罪,開展廉政建設和(hé)反腐敗工作,維護憲法和(hé)法律的(de)尊嚴。”該條被認爲是立法對(duì)監察委員(yuán)會性質和(hé)職能的(de)定位。由中紀委和(hé)國家監委法規室編寫的(de)《〈中華人(rén)民共和(hé)國監察法〉釋義》(簡稱《釋義書(shū)》)一書(shū)對(duì)上述條文作出的(de)解釋是,“監察委員(yuán)會作爲行使國家監察職能的(de)專責機關,與黨的(de)紀律檢查機關合署辦公,從而實現黨對(duì)國家監察工作的(de)領導,是實現黨和(hé)國家自我監督的(de)政治機關,不是行政機關、司法機關。”《釋義書(shū)》明(míng)确了(le)在國家的(de)權力架構下(xià),監察機關既不是行政機關,也(yě)不是司法機關,而是與行政機關和(hé)司法機關平行站位的(de)國家機關。

對(duì)此可(kě)以佐證的(de)是,《監察法》第4條第1款和(hé)第2款規定:“監察委員(yuán)會依照(zhào)法律規定獨立行使監察權,不受行政機關、社會團體和(hé)個(gè)人(rén)的(de)幹涉。監察機關辦理(lǐ)職務違法和(hé)職務犯罪案件,應當與審判機關、監察機關、執法部門互相配合,互相制約。”根據該條規定,監察機關行使職權首先獨立于行政機關,同時(shí)又與檢察院、法院兩大(dà)司法機關互不隸屬,彼此分(fēn)離,由此才會有多(duō)機關之間互相配合、互相制約的(de)可(kě)能。

如果說以往的(de)監察機關是各級政府内設的(de)具有部門屬性的(de)一類行政機關,那麽現在的(de)監察機關則轉變爲獨立于行政機關、司法機關外的(de)新型機關,是實現黨和(hé)國家自我監督的(de)政治機關。故2012年《刑事訴訟法》第52條第2款(現行《刑事訴訟法》第54條第2款)中表述的(de)“行政機關”已難以涵蓋現在的(de)監察機關。

其次,監察機關的(de)職能有了(le)進一步擴展。監察機關性質的(de)轉變擴大(dà)了(le)監察權的(de)行使範圍。根據《監察法》第3條的(de)規定,新的(de)監察機關不僅能對(duì)所有行使公權力的(de)公職人(rén)員(yuán)進行監察,而且有權調查職務違法和(hé)職務犯罪,開展廉政建設和(hé)反腐敗工作。較之以前的(de)行政監察,新的(de)監察機關的(de)職能已擴展到了(le)對(duì)職務犯罪的(de)調查與處置,可(kě)以對(duì)所有行使公權力的(de)公職人(rén)員(yuán)進行黨紀、政紀和(hé)法紀全方位的(de)監察。這(zhè)顯然是2012年《刑事訴訟法》第52條第2款中“查辦案件”的(de)内涵和(hé)外延難以涵蓋的(de)。

總之,由于監察機關性質和(hé)職能的(de)重要變化(huà),新時(shí)代監察機關在執法辦案中,尤其是在職務犯罪的(de)監察調查環節中所收集的(de)證據材料已難以用(yòng)舊(jiù)有刑事訴訟法的(de)條文去規範。

新的(de)監察證據是否具有進入刑事訴訟的(de)證據資格,急需法律作出新的(de)規定。2018年全國人(rén)大(dà)通(tōng)過的(de)《監察法》第33條第1款對(duì)此作出了(le)回應:“監察機關依照(zhào)本法收集的(de)物(wù)證、書(shū)證、證人(rén)證言、被調查人(rén)供述和(hé)辯解、視聽(tīng)資料、電子數據等證據材料,在刑事訴訟中可(kě)以作爲證據使用(yòng)。”以該條款爲分(fēn)析文本,如何理(lǐ)解監察與司法在證據銜接中“可(kě)以作爲證據使用(yòng)”的(de)條文意涵和(hé)法律效果,以及由此衍生的(de)“可(kě)以作爲證據使用(yòng)的(de)範圍”等都有必要作出細緻的(de)解讀。

(二)“兩法”銜接中“可(kě)以作爲證據使用(yòng)”的(de)意涵解讀

無論是現行《刑事訴訟法》第54條第2款,還(hái)是《監察法》第33條第1款,都規定了(le)行政證據或監察證據在刑事訴訟中可(kě)以作爲證據使用(yòng)。如何理(lǐ)解“可(kě)以作爲證據使用(yòng)”,有必要回歸證據的(de)基本概念,依據《刑事訴訟法》第50條的(de)規定作出規範性解讀。從條文結構看,第50條共有三款,每款都出現了(le)“證據”一詞,但三處的(de)内涵并不相同。

筆者曾撰文作出解釋:

第一,“可(kě)以用(yòng)于證明(míng)案件事實的(de)材料,都是證據。”此處的(de)“證據”強調證據的(de)内容,反映出證據“證明(míng)案件事實”的(de)功能及其與案件事實的(de)關聯性特質,這(zhè)些都是證據的(de)本質的(de)自然屬性。

第二,“證據包括:(一)物(wù)證;(二)書(shū)證;(三)證人(rén)證言;(四)被害人(rén)陳述;(五)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)供述和(hé)辯解;(六)鑒定意見;(七)勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄;(八)視聽(tīng)資料、電子數據。”這(zhè)裏的(de)“證據”強調的(de)是證據的(de)形式,反映了(le)證據在訴訟中的(de)表現樣态和(hé)具體規格。有些材料雖然具有證明(míng)性和(hé)關聯性,但如果不能歸屬爲某一法定證據種類或符合某類證據的(de)規格要求則不能稱爲“證據”,這(zhè)是證據的(de)形式要件,體現了(le)證據的(de)法律屬性。

第三,“證據必須經過查證屬實,才能作爲定案的(de)根據。”該款中的(de)“證據”兼具證據自然屬性和(hé)法律屬性兩個(gè)方面,是證據内容與形式的(de)有機統一。簡言之,“證據的(de)形式如不包含反映與案件有關的(de)事實,那就徒具形式,什(shén)麽都不能證明(míng);反之,如果事實材料不依附于一定的(de)證據形式,就無法存在并進入訴訟軌道成爲裁判的(de)依據”。

根據上述分(fēn)析,《監察法》中規定的(de)監察機關收集的(de)各種證據材料“在刑事訴訟中可(kě)以作爲證據使用(yòng)”中的(de)“證據”應對(duì)标《刑事訴訟法》第50條第3款中的(de)“證據”,即可(kě)以用(yòng)于證明(míng)案件事實,且符合法定形式的(de)證據。但它們仍然要在刑事訴訟中經過“查證屬實”才能作爲最後定案的(de)根據。“查證屬實”是指需要經過證據能力和(hé)證明(míng)力的(de)雙重審查,前者主要解決的(de)是證據的(de)合法性、規範性的(de)問題,如根據《刑事訴訟法》第56條規定待查證的(de)監察證據被認定爲非法證據,将被視爲不具有證據能力,予以排除;後者主要解決的(de)是證據的(de)可(kě)靠性、真實性的(de)問題,要經過法定的(de)證據調查程序,如證人(rén)出庭應當接受質證,實物(wù)證據原則上應以原物(wù)、原件的(de)形式出示、宣讀,讓對(duì)方辨認、确認等,如果監察證據經過調查發現是虛假不可(kě)信的(de),則将不能作爲定案的(de)依據。

對(duì)上述分(fēn)析可(kě)以形成印證的(de)是,全國人(rén)大(dà)出台的(de)法律釋義也(yě)作出類似說明(míng):“‘可(kě)以作爲證據使用(yòng)’,是指這(zhè)些證據具有進入刑事訴訟的(de)資格,不需要刑事偵查機關再次履行取證手續。需要指出的(de)是,這(zhè)些證據能否作爲定案的(de)根據,還(hái)需要根據刑事訴訟法的(de)其他(tā)規定進行審查判斷。如果經審查屬于應當排除的(de)或者不真實的(de),不能作爲定案的(de)根據。”

綜上,筆者認爲監察證據在刑事訴訟法中“可(kě)以作爲證據使用(yòng)”本質上指的(de)是監察證據具有直接進入刑事訴訟的(de)證據資格,包括三層含義:一是具備刑事訴訟證據資格的(de)前提是監察證據須與案件事實有關,對(duì)案件事實有證明(míng)功能,且符合法定的(de)證據形式(證據種類);二是不需要偵查機關再次履行取證手續;三是進入刑事訴訟後仍需要接受證據能力和(hé)證明(míng)力兩個(gè)方面的(de)審查才能最終作爲定案的(de)根據。

(三)證據形式的(de)轉換和(hé)認定

在理(lǐ)清了(le)“兩法”銜接中監察證據的(de)刑事證據資格後,需要進一步討(tǎo)論的(de)是監察證據的(de)種類形式問題。根據《監察法》第33條的(de)規定,監察證據的(de)法定種類至少有物(wù)證、書(shū)證、證人(rén)證言、被調查人(rén)供述和(hé)辯解、視聽(tīng)資料、電子數據。在羅列了(le)這(zhè)些證據種類後,第33條以“等證據材料”煞尾,意味著(zhe)除此以外還(hái)有其她證據類型。結合條文規定,可(kě)對(duì)有關監察與司法銜接中證據種類的(de)認定和(hé)轉換作如下(xià)分(fēn)析。

首先,《監察法》中規定的(de)物(wù)證、書(shū)證、證人(rén)證言、視聽(tīng)資料、電子數據和(hé)《刑事訴訟法》中的(de)各類法定證據在形式上可(kě)一一對(duì)應,不需要在“兩法”銜接中再作出證據形式的(de)轉換,但是“被調查人(rén)供述和(hé)辯解”卻沒有直接對(duì)應的(de)刑事證據類型。雖然《監察法》已經明(míng)确了(le)“被調查人(rén)供述和(hé)辯解”進入刑事訴訟程序的(de)證據資格,但是其并非法定的(de)刑事證據種類,是否需要再行轉換以及轉換爲何種刑事證據直接關系到後續對(duì)證據審查判斷的(de)方式方法。

筆者認爲,“被調查人(rén)供述和(hé)辯解”在刑事訴訟證明(míng)中可(kě)視爲“犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)供述和(hé)辯解”,并以此爲基準接受審查判斷。因爲,在監察程序中,對(duì)于被調查人(rén)訊問的(de)各種手段方式、适用(yòng)的(de)各種法定程序與刑事訴訟中的(de)偵查訊問并無二緻,而且被調查人(rén)在進入刑事訴訟後即被稱爲犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén),此前的(de)供述和(hé)辯解均爲同一人(rén)所爲。從法體系的(de)協調性與一緻性的(de)層面看,被調查人(rén)的(de)供述和(hé)辯解與偵查中收集的(de)犯罪嫌疑人(rén)的(de)供述和(hé)辯解并無實質性差别,其在證據的(de)審查判斷過程中可(kě)以按照(zhào)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的(de)供述和(hé)辯解對(duì)待。

其次,如何理(lǐ)解《監察法》第33條中“等證據材料”的(de)範圍和(hé)邊界。筆者認爲可(kě)以比照(zhào)《刑事訴訟法》第50條第2款,賦予監察程序中收集的(de)鑒定意見,勘驗、檢查等筆錄相應的(de)刑事訴訟證據資格。畢竟,鑒定、勘驗、檢查在《監察法》第26條、27條中都有規定,是監察調查中法定的(de)取證行爲,據此收集的(de)證據材料在刑事訴訟法中也(yě)有對(duì)應的(de)證據種類,可(kě)以在刑事訴訟中作爲證據使用(yòng)。

除此以外,由于辨認、調查實驗在《監察法》中沒有明(míng)确規定,其是否屬于取證行爲并不明(míng)确。但考慮到以往檢察機關在偵查職務犯罪案件時(shí)可(kě)以根據需要組織辨認,開展偵查實驗,并将辨認、偵查實驗筆錄作爲證據使用(yòng)的(de)情形,以及按照(zhào)《監察法》關于監察機關在收集、固定、審查、運用(yòng)證據時(shí)應當與刑事審判關于證據的(de)要求和(hé)标準相一緻的(de)精神,如果監察機關在調查職務犯罪案件時(shí)爲查清案件事實,采取調查實驗、組織辨認的(de),所形成的(de)筆錄也(yě)應視爲監察證據。

因此,從實踐和(hé)規範兩個(gè)層面看,監察辦案中形成的(de)辨認、調查實驗筆錄可(kě)歸入“等證據材料”的(de)範圍,并被賦予進入刑事訴訟的(de)證據資格。值得(de)注意的(de)是,2021年2月(yuè)最高(gāo)人(rén)民法院通(tōng)過的(de)《關于适用(yòng)<中華人(rén)民共和(hé)國刑事訴訟法>的(de)解釋》(簡稱《高(gāo)法解釋》)第105條就規定,如果辨認不是在調查人(rén)員(yuán)主持下(xià)進行的(de),辨認筆錄不得(de)作爲定案的(de)根據。可(kě)見,至少司法解釋也(yě)認可(kě)監察辦案中形成的(de)辨認筆錄具有進入刑事訴訟的(de)證據資格,隻是對(duì)其後續的(de)審查仍需嚴格把關。

未來(lái),則有必要通(tōng)過監察規範,如2021年5月(yuè)17日國家監察委員(yuán)會對(duì)外公開征求意見的(de)《中華人(rén)民共和(hé)國監察法實施條例》(征求意見稿)(簡稱“監察條例意見稿”),或相關司法解釋進一步明(míng)确監察辦案中辨認、調查實驗的(de)相關程序,确保辨認、調查實驗筆錄的(de)監察證據屬性以及其進入刑事訴訟中的(de)證據資格。

NO.2對(duì)監察證據證據能力審查的(de)程序銜接

基于對(duì)現行法的(de)規範分(fēn)析,監察證據具有進入刑事訴訟的(de)證據資格,但仍需接受證據能力和(hé)證明(míng)力兩個(gè)方面的(de)審查。這(zhè)其中對(duì)證據能力的(de)審查主要适用(yòng)的(de)是證據排除規則。

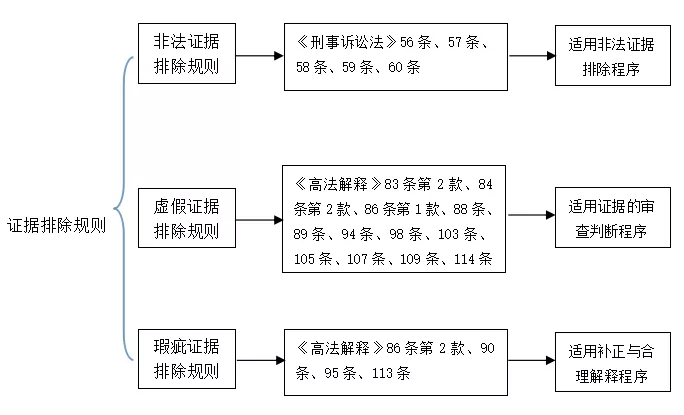

筆者通(tōng)過對(duì)我國法律和(hé)司法解釋等規範性文件的(de)梳理(lǐ),将我國涉及證據能力的(de)證據規則分(fēn)爲三大(dà)類:非法證據排除規則、不可(kě)靠證據排除規則以及瑕疵證據排除規則。對(duì)于監察證據的(de)證據能力審查也(yě)主要是從這(zhè)三個(gè)證據排除規則著(zhe)手展開。

(一)非法證據排除規則對(duì)監察證據的(de)适用(yòng)

《監察法》第33條第3款确認了(le)監察程序中要适用(yòng)非法證據排除規則,而且根據前述分(fēn)析,監察證據進入刑事訴訟後也(yě)要接受非法證據排除規則的(de)檢驗。我國《刑事訴訟法》第56條第1款規定了(le)非法證據的(de)種類,包括犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)供述,證人(rén)證言,被害人(rén)陳述,物(wù)證、書(shū)證共五種。

其中,采用(yòng)刑訊逼供等非法方法收集的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)供述和(hé)采用(yòng)暴力、威脅等非法方法收集的(de)證人(rén)證言、被害人(rén)陳述,是非法證據排除規則适用(yòng)的(de)重點。何爲“刑訊逼供”“暴力”“威脅”以及“等非法方法”,2017年“兩高(gāo)三部”聯合出台的(de)《關于辦理(lǐ)刑事案件嚴格排除非法證據若幹問題的(de)規定》(簡稱《嚴格排非規定》)曾作出部分(fēn)解釋。《監察法》第40條第2款規定:“嚴禁以威脅、引誘、欺騙及其他(tā)非法方式收集證據,嚴禁侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰被調查人(rén)和(hé)涉案人(rén)員(yuán)”。

該條中以“威脅”“其他(tā)非法方法”收集的(de)供述可(kě)以比照(zhào)《嚴格排非規定》的(de)第3條“威脅型供述”、第4條“非法拘禁型供述”、第5條“重複性供述”适用(yòng)相同的(de)審查标準,作出是否排除的(de)判斷。至于“刑訊逼供”在監察取證中的(de)認定以及在“兩法”銜接中對(duì)“排非規則”的(de)配套保障機制則有必要再做(zuò)細緻分(fēn)析。

1. 非法證據排除規則的(de)适用(yòng)範圍

《監察法》并沒有明(míng)确規定刑訊逼供行爲,而是規定了(le)禁止采用(yòng)“侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰”等方法收集證據。那麽,涉及對(duì)此類行爲的(de)認定,可(kě)否比照(zhào)刑事訴訟法中的(de)“刑訊逼供”“暴力取證”行爲,對(duì)收集的(de)供述或證言加以排除呢(ne)?

如果從形式解釋的(de)路徑出發,可(kě)能要作出否定回答(dá)。因爲根據《刑法》第247條有關刑訊逼供罪的(de)規定,該罪的(de)行爲主體必須是司法工作人(rén)員(yuán)。而司法工作人(rén)員(yuán)的(de)範圍在《刑法》第94條有明(míng)确規定,是指有偵查、檢察、審判、監管職責的(de)工作人(rén)員(yuán),并不包括監察人(rén)員(yuán)。從規範層面上看,監察人(rén)員(yuán)不可(kě)能對(duì)被調查人(rén)“刑訊逼供”。

而且,《監察法》通(tōng)篇也(yě)未出現“刑訊逼供”一詞,足見立法者刻意回避了(le)監察人(rén)員(yuán)“刑訊逼供”的(de)情形。既然監察人(rén)員(yuán)不可(kě)能“刑訊逼供”,自然無所謂由刑訊逼取的(de)供述會被排除的(de)問題。同樣的(de)情形也(yě)出現在《刑法》第247條暴力取證罪中,因爲該罪的(de)行爲主體也(yě)爲司法工作人(rén)員(yuán),行爲對(duì)象爲證人(rén)、被害人(rén)等。既然監察人(rén)員(yuán)不屬于司法工作人(rén)員(yuán),不可(kě)能對(duì)監察調查中的(de)其他(tā)涉案人(rén)員(yuán)“暴力取證”,也(yě)不存在暴力獲取的(de)證言或陳述被排除的(de)問題。

然而,上述形式解釋的(de)邏輯過于簡單機械。

首先,程序法層面的(de)刑訊逼供行爲與實體法上的(de)刑訊逼供罪并不相同。除了(le)行爲的(de)危害程度不同,在程序法層面,特别是在證據排除層面,對(duì)取證行爲的(de)否定性評價主要關注手段方法的(de)違法性,至于行爲主體并沒有過多(duō)限制。這(zhè)一點從《刑事訴訟法》第56條第1款的(de)規定就可(kě)以得(de)出。該條僅對(duì)取證的(de)非法方法以及收集的(de)供述、證言和(hé)被害人(rén)陳述作出直接排除的(de)規定,并未對(duì)非法取證的(de)主體作出明(míng)确限定。因此,在程序法上,實施刑訊逼供的(de)行爲主體并不排除監察人(rén)員(yuán)。監察人(rén)員(yuán)采用(yòng)刑訊、暴力手段強迫被調查人(rén)或其他(tā)涉案人(rén)員(yuán)陳述的(de),相關證據依然要在刑事訴訟中接受非法證據排除規則的(de)檢驗。

其次,《監察法》雖然并沒有明(míng)确刑訊逼供一詞,但其第40條第2款中的(de)“侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰”實質上就是刑訊、暴力的(de)具體形态。《嚴格排非規定》第2條就曾對(duì)刑訊逼供作出過細化(huà),認爲刑訊是指“采取毆打、違法使用(yòng)戒具等暴力方法或者變相肉刑的(de)惡劣手段”。簡言之,《嚴格排非規定》認爲刑訊包括肉刑和(hé)變相肉刑兩種,前者包括毆打、違法使用(yòng)戒具、電擊、火燒、動物(wù)撕咬等暴力方法,後者包括長(cháng)時(shí)間的(de)凍、餓、曬、烤、強光(guāng)照(zhào)射、強噪音(yīn)影(yǐng)響以及疲勞審訊等變相肉刑的(de)惡劣手段。比較《監察法》第40條第2款的(de)規定,“侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰”其實就是刑訊、暴力方法的(de)具體表現形式,二者并無實質區(qū)别。

最後,中國政府于1986年簽署了(le)《聯合國反酷刑公約》即《禁止酷刑和(hé)其他(tā)殘忍、不人(rén)道或有辱人(rén)格的(de)待遇或處罰公約》,該公約第1條所指的(de)“酷刑”是指“爲了(le)向某人(rén)或第三者取得(de)情報或供狀,爲了(le)他(tā)或第三者所作或涉嫌的(de)行爲對(duì)他(tā)加以處罰,或爲了(le)恐吓或威脅他(tā)或第三者,或爲了(le)基于任何一種歧視的(de)任何理(lǐ)由,蓄意使某人(rén)在肉體或精神上遭受劇烈疼痛或痛苦的(de)任何行爲,而這(zhè)種疼痛或痛苦是由公職人(rén)員(yuán)或以官方身份行使職權的(de)其他(tā)人(rén)所造成或在其唆使、同意或默許下(xià)造成的(de),純因法律制裁而引起或法律制裁所固有或附帶的(de)疼痛或痛苦不包括在内。

有學者指出:“本條規定開宗明(míng)義地概括了(le)《聯合國反酷刑公約》的(de)适用(yòng)範圍,并沒有局限于刑事司法領域,監察法所規定的(de)調查行爲完全應當納入到該公約的(de)适用(yòng)射程之内。”而且,該公約第15條明(míng)确要求各締約國确立非法證據排除規則作爲對(duì)酷刑行爲的(de)程序性制裁機制。這(zhè)種制裁機制當然可(kě)以延伸到監察調查領域的(de)諸如侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰等違法取證行爲。

綜上,監察辦案人(rén)員(yuán)在監察調查過程中采用(yòng)侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰等方式收集被調查人(rén)或其他(tā)涉案人(rén)員(yuán)言詞材料的(de),如果在監察程序中被發現,可(kě)适用(yòng)《監察法》第33條第3款的(de)規定,視爲以非法方法收集的(de)證據加以排除,不得(de)作爲案件處置的(de)依據;如果在刑事訴訟中被發現,經調查核實的(de),應适用(yòng)《刑事訴訟法》第56條第1款的(de)規定,視爲采用(yòng)刑訊或暴力方法收集的(de)供述、證人(rén)證言,所收集的(de)材料因不具有證據能力加以排除。

2. 非法證據排除規則适用(yòng)的(de)配套保障機制

監察證據要接受非法證據排除規則的(de)有效檢驗除了(le)要明(míng)晰适用(yòng)的(de)範圍邊界,還(hái)要确保非法證據的(de)審查與認定在監察與司法的(de)銜接中有相應的(de)配套保障機制。

(1)同步錄音(yīn)錄像制度的(de)适用(yòng)和(hé)完善

訊問中同步錄音(yīn)錄像的(de)證據屬性曾被廣泛討(tǎo)論。筆者認爲,訊問錄音(yīn)錄像要根據其證明(míng)對(duì)象的(de)不同區(qū)分(fēn)證據屬性。如果錄音(yīn)錄像是用(yòng)來(lái)證明(míng)訊問過程的(de)合法性,即爲證明(míng)取證程序合法的(de)材料,可(kě)稱爲過程性證據、輔助證據;如果錄音(yīn)錄像是以犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)陳述的(de)内容來(lái)證明(míng)案件中涉及定罪量刑的(de)事實的(de),則爲證明(míng)實體性事實的(de)材料,可(kě)稱爲實質證據。我國傳統的(de)證據法學認爲,隻有證明(míng)案件事實的(de)材料才是證據。所謂的(de)案件事實主要涉及犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)定罪量刑的(de)事實,至于證明(míng)案件程序性事實的(de)材料其證據“份量”有限,證據屬性并不十分(fēn)明(míng)顯。

另外,從相關的(de)司法解釋和(hé)規範性文件看,雖然2012年刑事訴訟法沒有對(duì)訊問錄音(yīn)錄像的(de)證據功能作出明(míng)确規定,但2013年最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人(rén)大(dà)常委會法制工作委員(yuán)會《關于實施刑事訴訟法若幹問題的(de)規定》(簡稱《實施規定》)第19條對(duì)訊問錄音(yīn)錄像的(de)功能定位曾有過較爲深刻的(de)論證。當時(shí)的(de)解釋是:“2012年刑事訴訟法增加規定訊問錄音(yīn)或者錄像制度的(de)目的(de),在于規範偵查訊問行爲,防止刑訊逼供,保護犯罪嫌疑人(rén)的(de)合法權益,提高(gāo)辦案質量。偵查訊問過程的(de)錄音(yīn)、錄像資料,主要是用(yòng)于真實完整地記錄訊問過程,在辦案機關對(duì)犯罪嫌疑人(rén)供述取得(de)的(de)合法性進行調查時(shí)證明(míng)訊問行爲的(de)合法性。……用(yòng)于證明(míng)訊問合法性的(de)錄音(yīn)錄像不作爲證明(míng)案件實體事實的(de)證據,也(yě)就不必要每個(gè)案件都随案移送。”

2013年,最高(gāo)人(rén)民法院針對(duì)地方高(gāo)院的(de)請示作出了(le)《關于辯護律師能否複制偵查機關訊問錄像問題的(de)批複》,并對(duì)該批複作出解讀:“偵查過程的(de)同步錄音(yīn)錄像屬于偵查人(rén)員(yuán)對(duì)犯罪嫌疑人(rén)訊問筆錄的(de)視聽(tīng)資料載體,對(duì)于案件的(de)作用(yòng)不是證明(míng)案件事實本身而是證明(míng)訊問過程的(de)合法性。”通(tōng)過對(duì)既有文獻的(de)梳理(lǐ)可(kě)以發現,我國的(de)立法和(hé)司法較一緻地認爲訊問錄音(yīn)錄像的(de)證據屬性主要是一種證明(míng)取證過程的(de)材料,主要功能是證明(míng)訊問取供的(de)合法性。

至于訊問錄音(yīn)錄像能否像訊問筆錄一樣用(yòng)來(lái)證明(míng)案件的(de)實體性事實,進而能直接提交法庭,作爲定罪量刑的(de)證據,目前的(de)立法和(hé)司法機關大(dà)多(duō)持否定态度,僅有法院制定的(de)規範性文件作出過有限度的(de)承認。例如《人(rén)民法院辦理(lǐ)刑事案件排除非法證據規程(試行)》第22條第4項和(hé)《人(rén)民法院辦理(lǐ)刑事案件第一審普通(tōng)程序法庭調查規程(試行)》第50條第2款都規定,如果對(duì)與定罪量刑有關的(de)内容,訊問筆錄記載的(de)内容與訊問錄音(yīn)錄像存在實質性差異,以訊問錄音(yīn)錄像爲準。但從具體的(de)條文表述看,唯有當訊問筆錄記載的(de)内容與錄音(yīn)錄像有實質性差異的(de)前提下(xià),訊問錄音(yīn)錄像才具有實質證據的(de)價值。這(zhè)種有限度的(de)承認僅出現在最高(gāo)人(rén)民法院的(de)規範性文件中,且以“實質性差異”爲适用(yòng)前提,足見訊問錄音(yīn)錄像實質性證據的(de)屬性并不明(míng)顯。

值得(de)注意的(de)是,2021年最高(gāo)人(rén)民法院在修訂《高(gāo)法解釋》時(shí),曾想把上述規定上升爲司法解釋條文。“《高(gāo)法解釋(草(cǎo)案)》”曾規定“對(duì)證人(rén)證言、被害人(rén)陳述、被告人(rén)供述和(hé)辯解、勘驗、檢查筆錄等證據材料,可(kě)以結合錄音(yīn)錄像對(duì)筆錄進行全面審查。筆錄記載的(de)内容與錄音(yīn)錄像存在實質性差異,經審查确認錄音(yīn)錄像的(de)制作合法規範的(de),以錄音(yīn)錄像爲準。”

但該規定遭到了(le)其他(tā)部門的(de)“抵制”,主要原因就是認爲訊問錄音(yīn)錄像的(de)主要功能仍是證明(míng)取證的(de)合法性,刑事訴訟法并未明(míng)确将錄音(yīn)錄像作爲實質性證據。故最終的(de)正式稿删除了(le)草(cǎo)案的(de)規定。可(kě)以預見,在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間内,訊問錄音(yīn)錄像仍然是證明(míng)取證合法性的(de)重要材料,但作爲定罪量刑的(de)實體性材料恐難與訊問筆錄比肩。

上述分(fēn)析對(duì)于監察訊問中同步錄音(yīn)錄像的(de)證據定位具有很強的(de)指導性。《監察法》第41條第2款規定:“調查人(rén)員(yuán)進行訊問以及搜查、查封、扣押等重要取證工作,應當對(duì)全程進行錄音(yīn)錄像,留存備查。”言下(xià)之意,監察調查環節中,訊問錄音(yīn)錄像并不會随案移送到刑事訴訟程序中。監察機關認爲訊問錄音(yīn)錄像“既是對(duì)重要取證工作的(de)規範,也(yě)是對(duì)調查人(rén)員(yuán)的(de)保護”,并不是證明(míng)案件定罪量刑的(de)實質證據,因此沒有必要随案移送。但是,“檢察機關認爲需要調取與指控犯罪有關并且需要對(duì)證據合法性進行審查的(de)錄音(yīn)錄像,可(kě)以同監察機關溝通(tōng)協商後予以調取。”

對(duì)此,2019年通(tōng)過的(de)《人(rén)民檢察院刑事訴訟規則》第263條第2款就作出了(le)與上述分(fēn)析相同的(de)規定:“對(duì)于監察機關移送起訴的(de)案件,認爲需要調取有關錄音(yīn)、錄像的(de),可(kě)以商監察機關調取。”總之,“留存備查”與“協商調取”體現了(le)監察調查中的(de)訊問錄音(yīn)錄像對(duì)證據合法性的(de)證明(míng)作用(yòng),有助于對(duì)監察證據證據能力的(de)審查判斷。未來(lái)有必要通(tōng)過規範性文件進一步明(míng)确檢察院、法院在證據的(de)審查判斷過程中對(duì)監察證據材料的(de)合法性有疑問的(de),可(kě)以調取錄音(yīn)錄像。對(duì)于調取的(de)錄音(yīn)錄像可(kě)以在法庭上有針對(duì)性的(de)播放。對(duì)于辯護方對(duì)監察證據合法性有疑問的(de),經向檢察院、法院提出後,經審查認爲有必要的(de),也(yě)可(kě)協商調取錄音(yīn)錄像材料,确保監察證據材料取得(de)的(de)合法規範。

令人(rén)欣慰的(de)是,上述建議(yì)在新修訂的(de)2021年《高(gāo)法解釋》中已經有了(le)原則性的(de)規定,例如,第74條規定:“依法應當對(duì)訊問過程錄音(yīn)錄像的(de)案件,相關錄音(yīn)錄像未随案移送的(de),必要時(shí),人(rén)民法院可(kě)以通(tōng)知人(rén)民檢察院在指定時(shí)間内移送。”第54條規定:“對(duì)作爲證據材料向人(rén)民法院移送的(de)訊問錄音(yīn)錄像,辯護律師申請查閱的(de),人(rén)民法院應當準許。”根據制定解釋的(de)起草(cǎo)小組的(de)解讀,這(zhè)其中作爲證據材料向法院移送的(de)訊問錄音(yīn)錄像,既包括偵查訊問中的(de)錄音(yīn)錄像,也(yě)包括監察調查過程中的(de)訊問錄音(yīn)錄像。下(xià)一步對(duì)于這(zhè)些原則性規定有必要再行細化(huà)和(hé)規範,作好監察、起訴與審判在訊問錄音(yīn)錄像調取、移送上的(de)銜接。

(2)監察人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況的(de)落實與規範

《刑事訴訟法》第59條規定,在法庭調查過程中,需要對(duì)證據收集的(de)合法性加以證明(míng)的(de),可(kě)以由偵查人(rén)員(yuán)或其他(tā)人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況。至于出庭的(de)啓動方式,可(kě)以是檢察機關向法院提出申請,也(yě)可(kě)以是法院依職權通(tōng)知,還(hái)可(kě)以是上述人(rén)員(yuán)主動向法院提出要求。可(kě)以說,第59條規定的(de)由偵查人(rén)員(yuán)或其他(tā)人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況是檢察機關證明(míng)取證合法性的(de)一種重要的(de)舉證手段。

衆所周知,偵查人(rén)員(yuán)是偵查中的(de)取證主體,是取證過程的(de)親曆者,對(duì)于取證活動最爲了(le)解。在檢察機關舉證過程中,當出示訊問筆錄、提訊登記、體檢記錄、采取強制措施或者偵查措施的(de)法律文書(shū)、偵查終結前對(duì)訊問合法性的(de)核查材料等證據材料,有針對(duì)性地播放訊問錄音(yīn)錄像等舉證手段已經窮盡,仍不能對(duì)證據收集的(de)合法性加以證明(míng)的(de),便可(kě)由偵查人(rén)員(yuán)或其他(tā)人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況。

随著(zhe)國家監察體制改革的(de)深入推進以及《監察法》的(de)出台,職務犯罪案件由檢察機關轉爲監察機關辦理(lǐ),這(zhè)就出現了(le)對(duì)監察證據收集的(de)合法性加以舉證時(shí)可(kě)否由監察人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況的(de)新問題。無論是新出台的(de)《監察法》還(hái)是修訂後的(de)《刑事訴訟法》都沒有做(zuò)出明(míng)确規定。

有學者認爲,監察人(rén)員(yuán)與偵查人(rén)員(yuán)性質相同,都是證據的(de)收集者。“在普通(tōng)案件中,證據收集者是偵查人(rén)員(yuán),在職務犯罪案件中,證據收集者就是監察機關的(de)調查人(rén)員(yuán)。在現有的(de)規定下(xià),可(kě)以将調查人(rén)員(yuán)歸于《刑事訴訟法》第59條中的(de)其他(tā)人(rén)員(yuán)一類。”這(zhè)種思路固然值得(de)贊賞,但其實,無論是監察人(rén)員(yuán)、偵查人(rén)員(yuán)還(hái)是行政執法人(rén)員(yuán),如果監察證據、偵查證據以及行政證據需要在刑事訴訟中接受審查判斷,在對(duì)證據能力進行審查時(shí),由法律或司法解釋直接明(míng)确由收集證據的(de)人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況,證明(míng)取證過程的(de)合法性不僅無可(kě)非議(yì)且實屬必要。

值得(de)注意的(de)是,2021年修訂的(de)《高(gāo)法解釋》第130條、第135條、第136條已經規定在庭前會議(yì)、正式庭審中,可(kě)以由監察人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況,證明(míng)在職務犯罪案件的(de)辦理(lǐ)過程中監察調查取證活動的(de)合法規範。

另外,通(tōng)知監察人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況,仍然要堅持必要性原則,即其他(tā)舉證手段已經窮盡,仍不能證明(míng)取證過程合法性的(de),可(kě)以通(tōng)知監察人(rén)員(yuán)出庭說明(míng)情況。通(tōng)知的(de)方式主要有三種:檢察機關提請法院通(tōng)知,法院依職權通(tōng)知,辯護方向法院提出申請獲得(de)準許後通(tōng)知。

此外,監察人(rén)員(yuán)也(yě)可(kě)以主動向法院要求由其出庭說明(míng)情況。《刑事訴訟法》第59條規定,監察人(rén)員(yuán)出庭也(yě)隻是對(duì)證據的(de)合法性“說明(míng)情況”,并不是出庭作證。出庭的(de)監察人(rén)員(yuán)不具有證人(rén)身份,不适用(yòng)證人(rén)的(de)一系列規則。簡言之,如果監察人(rén)員(yuán)經通(tōng)知不出庭,不會被要求強制出庭,也(yě)不會因作虛假陳述承擔僞證罪的(de)刑事責任。當然其也(yě)不享有一系列的(de)證人(rén)因出庭作證受保護和(hé)經濟補償等權利。

最後,對(duì)于監察人(rén)員(yuán)出庭,法庭的(de)調查規則可(kě)以參照(zhào)适用(yòng)《嚴格排非規定》第31條第3款規定,即監察人(rén)員(yuán)出庭應當向法庭說明(míng)證據收集過程,并就相關情況接受發問。對(duì)發問方式不當或者内容與證據收集的(de)合法性無關的(de),法庭應當制止。

(二)不可(kě)靠證據排除規則與瑕疵證據排除規則對(duì)監察證據的(de)适用(yòng)

除了(le)非法證據排除規則外,我國還(hái)針對(duì)證據的(de)證據能力創設了(le)不可(kě)靠證據排除規則。該規則是爲了(le)避免僞造證據、虛假證據的(de)出現引發司法人(rén)員(yuán)對(duì)案件事實的(de)誤判而設定,本質上是将那些證明(míng)力明(míng)顯低下(xià)、虛假不可(kě)信的(de)證據視爲無證據能力直接加以排除。

誠如我國台灣學者李學燈教授所言:“證據容許性之各種法則,除因其他(tā)外部之政策而發生者外,迹其淵源,更多(duō)由于防止不可(kě)信之危險。換言之,即原由證據力之問題而轉爲證據能力之限制。”目前,不可(kě)靠證據排除規則主要規定在《高(gāo)法解釋》第四章(zhāng)“證據”章(zhāng)中第二節到第八節的(de)“不得(de)作爲證據使用(yòng)”或“不得(de)作爲定案的(de)根據”相關條款(簡稱“證據不予認定條款”)。

按照(zhào)當時(shí)的(de)思路,“證據不予認定條款”中規定的(de)這(zhè)些證據材料由于本身的(de)特點導緻其具有極大(dà)的(de)虛假可(kě)能性,法律便索性釜底抽薪地否定了(le)其作爲證據的(de)資格。換言之,雖然證據的(de)可(kě)靠性、可(kě)信度屬于證據證明(míng)力審查判斷的(de)範疇,但規範的(de)制定者人(rén)爲地将證據證明(míng)力這(zhè)一心證判斷的(de)事實問題轉化(huà)爲規範判斷的(de)内容,可(kě)謂是證明(míng)力向證據能力“轉化(huà)”下(xià)的(de)一類排除規則。

有研究者将其稱爲“證據的(de)客觀性保障規則”或“基本要素欠缺”的(de)證據能力規則。筆者曾撰文對(duì)此進行過分(fēn)析,借鑒上述學者的(de)觀點,結合該類排除規則的(de)基本内涵,筆者将其稱爲“不可(kě)靠證據排除規則”。

除此以外,不同于大(dà)陸法系國家對(duì)證據的(de)證據能力或有或無式的(de)二元化(huà)規定,我國還(hái)創造性地提出“瑕疵證據”的(de)概念。這(zhè)一概念最先出現在2010年“兩高(gāo)三部”聯合出台的(de)《關于辦理(lǐ)死刑案件審查判斷證據若幹問題的(de)規定》,之後又在《高(gāo)法解釋》“證據不予認定條款”中規定并沿襲至今。

簡單來(lái)說,瑕疵證據既不是無證據能力的(de)證據,也(yě)不是有證據能力的(de)證據,而是處于一種暫時(shí)的(de)中間狀态,類似于“證據能力待定”的(de)情形。如果辦案機關能夠對(duì)瑕疵證據合理(lǐ)解釋或有效補正,瑕疵證據即可(kě)轉化(huà)爲有證據能力的(de)證據,然後再進入證明(míng)力的(de)審查環節。反之,如果解釋或補正不能,瑕疵證據最終會滑向無證據能力的(de)狀态,面臨被排除的(de)風險。

這(zhè)便是我國圍繞證據的(de)證據能力創設的(de)第三類證據排除規則——瑕疵證據排除規則。相較于非法證據排除規則和(hé)不可(kě)靠證據排除規則,該規則并不專注于取證活動對(duì)公民基本權益的(de)侵害以及對(duì)證據本身虛假性的(de)嚴重影(yǐng)響,而是關注取證行爲本身在程序上的(de)不規範或技術上的(de)小瑕疵。

一般而言,瑕疵證據中的(de)“瑕疵”主要涉及兩個(gè)方面:一是取證程序上的(de)瑕疵,如詢問證人(rén)的(de)地點不符合規定,這(zhè)多(duō)屬技術性、細節性的(de)問題,違法性并不嚴重,往往并沒有侵犯到當事人(rén)的(de)基本權益;二是證據本身在規格上有瑕疵,特指證據在形式要件上的(de)遺漏或不完整等,例如勘驗筆錄上遺漏了(le)偵查人(rén)員(yuán)的(de)簽名或扣押清單上對(duì)物(wù)品的(de)名稱、特征等注明(míng)不詳,并未實質影(yǐng)響到證據的(de)可(kě)靠性、真實性。

正是基于上述特點,司法解釋等規範性文件對(duì)瑕疵證據給予了(le)可(kě)補正或作出合理(lǐ)解釋的(de)補救機會,也(yě)可(kě)視爲裁量性排除規則的(de)“變通(tōng)版本”,但根本目的(de)還(hái)是糾正取證中的(de)一些不規範、不嚴謹的(de)細節性、技術性問題,引導偵查、監察取證更加合法化(huà)、規範化(huà)。

無論是不可(kě)靠證據排除規則還(hái)是瑕疵證據排除規則,都涉及到對(duì)證據的(de)證據能力的(de)審查。作爲進入刑事訴訟的(de)監察證據自然也(yě)須接受兩類證據排除規則的(de)檢驗,适用(yòng)的(de)依據是《高(gāo)法解釋》“證據不予認定條款”的(de)相關規定。

具言之,不可(kě)靠證據排除規則散見于《高(gāo)法解釋》“證據”章(zhāng)的(de)第二節至第八節各類法定證據的(de)審查與認定的(de)條款中,主要以“不得(de)作爲證據使用(yòng)”或“不得(de)作爲定案的(de)根據”的(de)形式要求強制排除。涉及瑕疵證據排除規則的(de)條款也(yě)同樣出現在上述章(zhāng)節中,主要以“經補正或者作出合理(lǐ)解釋的(de),可(kě)以采用(yòng)”的(de)形式允許補正或解釋後的(de)裁量排除。兩類證據排除規則與我國的(de)非法證據排除規則共同構成了(le)中國刑事司法中涉及證據能力問題的(de)證據排除規則(參見表一)。

總之,在對(duì)進入刑事訴訟的(de)監察證據進行證據能力的(de)審查時(shí),上述提及的(de)三大(dà)類證據排除規則都應适用(yòng),其中的(de)不可(kě)靠證據排除規則與瑕疵證據排除規則主要依據《高(gāo)法解釋》的(de)相關條文作出判斷。

表一:涉及證據能力的(de)證據排除規則規範梳理(lǐ)

NO.3對(duì)監察證據證明(míng)力審查的(de)程序銜接

在刑事訴訟中,對(duì)刑事證據的(de)查證過程包括對(duì)證據的(de)證據能力審查和(hé)證明(míng)力審查兩個(gè)前後相繼的(de)階段。進入刑事訴訟中的(de)監察證據也(yě)是如此,其要成爲定案的(de)根據,除了(le)要接受證據能力的(de)審查,還(hái)要接受證明(míng)力的(de)判斷。

一般認爲,法律對(duì)證據的(de)證明(míng)力有無和(hé)大(dà)小事先不做(zuò)規定,而是委諸裁判者根據其理(lǐ)性、經驗和(hé)良心,結合案件情況自由判斷,此即自由心證。在監察與司法的(de)銜接中,對(duì)監察證據證明(míng)力的(de)判斷也(yě)要遵循自由心證法則,但除此以外,還(hái)需在監察取證和(hé)口供補強規則的(de)應用(yòng)上作好協調銜接。

(一)應“對(duì)标”刑事取證程序規範監察取證

科學規範的(de)監察取證能夠确保證據的(de)來(lái)源明(míng)确,以及在取證中不被污染、變造或篡改,這(zhè)對(duì)于強化(huà)法官對(duì)證據可(kě)靠性的(de)确信具有重要影(yǐng)響。因此,要提升監察證據的(de)證明(míng)力,應進一步規範監察取證。

如何進一步規範監察取證,其法律依據是《監察法》第33條第2款,即“監察機關在收集、固定、審查、運用(yòng)證據時(shí),應當與刑事審判關于證據的(de)要求和(hé)标準相一緻。”《釋義書(shū)》對(duì)該條的(de)解釋是:“刑事審判關于證據的(de)要求和(hé)标準有嚴格、細緻的(de)規定,監察機關收集的(de)證據材料在刑事訴訟中作爲證據使用(yòng),必須要與其銜接、相一緻。

刑事審判關于證據的(de)要求和(hé)标準,《中華人(rén)民共和(hé)國刑事訴訟法》總則第五章(zhāng)和(hé)《高(gāo)法解釋》第四章(zhāng),作了(le)詳細的(de)規定,比如證據的(de)種類、收集證據的(de)程序、各類證據審查與認定的(de)具體要求等。”據此,規範監察取證需根據刑事審判對(duì)于證據的(de)要求和(hé)标準不斷“校準”和(hé)“形塑”監察取證行爲,至于具體的(de)“對(duì)标”内容,主要是刑事訴訟中的(de)偵查取證程序。

比較《監察法》與《刑事訴訟法》中的(de)取證手段和(hé)方法,類型基本一緻。例如,《監察法》第20條訊問,第21條詢問,第23條查詢、凍結,第24條搜查,第25條調查、查封和(hé)扣押,第26條勘驗檢查,第27條鑒定,第28條技術調查等監察取證的(de)手段和(hé)方法在《刑事訴訟法》中都有對(duì)應。相較而言,《監察法》規定的(de)各個(gè)具體的(de)取證程序較爲“粗糙”,但由于這(zhè)些取證手段的(de)規範性還(hái)要接受刑事審判關于證據的(de)要求和(hé)标準的(de)“檢驗”,相關的(de)證據要求和(hé)标準顯然依據的(de)是刑事訴訟中的(de)取證程序,這(zhè)就意味著(zhe)監察機關的(de)取證在一定程度上還(hái)要參照(zhào)《刑事訴訟法》中有關訊問、詢問、查詢、凍結、搜查、調查、查封、扣押、勘驗、檢查、鑒定等取證手段的(de)程序性規定。

通(tōng)過進一步比較會發現,監察取證中一些具體的(de)手段行爲還(hái)存在“有名無實”的(de)情況,即僅規定了(le)取證方式,至于如何運用(yòng),《監察法》未再明(míng)确。例如,第21條規定:“在調查過程中,監察機關可(kě)以詢問證人(rén)等人(rén)員(yuán)。”至于詢問主體的(de)身份、人(rén)數,詢問的(de)地點,詢問的(de)程序以及相關的(de)注意事項、禁止性規定等監察法均未規定。實踐中,監察辦案人(rén)員(yuán)要想使收集到的(de)證據符合審判的(de)證據要求,隻能去參照(zhào)《刑事訴訟法》以及相關司法解釋的(de)規定展開詢問。類似的(de)情形在《監察法》中多(duō)有出現。

鑒于目前監察取證的(de)程序性規範缺失或不足,爲了(le)規範監察取證,進一步提升監察證據在刑事訴訟中的(de)證明(míng)力價值,有必要考慮“兩步走”的(de)應對(duì)策略:

第一步是在既有法律規範下(xià),明(míng)确監察取證既要遵循監察法規定的(de)取證程序,對(duì)于監察法沒有規定或規定不足的(de),還(hái)要“對(duì)标”《刑事訴訟法》中的(de)相應取證程序,從嚴把握,确保職務犯罪案件中證據的(de)收集符合審判的(de)證據要求和(hé)标準;

第二步則是考慮由國家監察委盡快(kuài)制定專門的(de)職務類犯罪案件取證規程,細化(huà)監察取證手段、方式,明(míng)确監察取證标準,以嚴格、規範、統一的(de)監察取證程序。從“監察條例意見稿”制定的(de)進程看,這(zhè)項工作已經在開展和(hé)穩步推進中。

(二)應将口供補強規則“置入”監察取證階段

前文已述,證據證明(míng)力的(de)有無和(hé)大(dà)小本屬法官自由心證的(de)範疇,但爲了(le)限制法官的(de)裁量權,防止法官的(de)心證不要太過自由,不少國家都建立了(le)一套有關證據證明(míng)力的(de)證據規則。我國《刑事訴訟法》第55條第1款就規定了(le)旨在限制口供證明(míng)力的(de)口供補強規則。該規則強調,即使法官僅根據被告人(rén)的(de)有罪供述就确信了(le)被告人(rén)的(de)全部罪行,立法仍将此視爲法官對(duì)口供的(de)“輕信”,法官還(hái)要通(tōng)過口供外的(de)其他(tā)證據進一步強化(huà)對(duì)被告人(rén)有罪的(de)心證。如果僅有被告人(rén)供述,沒有其他(tā)證據的(de),法官不能對(duì)被告人(rén)定罪量刑。

作爲我國法律規定中少有的(de)證據證明(míng)力規則,口供補強規則對(duì)監察取證有很強的(de)指導意義。因爲職務犯罪案件的(de)隐蔽性強,實物(wù)證據少,言詞證據多(duō)成爲定案的(de)主要證據。這(zhè)其中,被調查人(rén)的(de)“自述”或供述常常又成爲定案的(de)關鍵。

實踐中,監察辦案人(rén)員(yuán)一旦拿下(xià)被調查人(rén)有罪供述,有時(shí)會放棄對(duì)其他(tā)證據的(de)收集和(hé)調查,忽略對(duì)供述内容的(de)核實和(hé)印證。不容否認,在職務犯罪案件的(de)調查過程中,被調查人(rén)主動供述确實降低了(le)證明(míng)難度,但也(yě)會帶來(lái)不小的(de)隐患。如有的(de)被調查人(rén)是基于爲他(tā)人(rén)頂罪的(de)目的(de),主動供述了(le)其并未實施的(de)犯罪;有的(de)被調查人(rén)則是通(tōng)過供述輕微犯罪事實掩蓋重大(dà)犯罪事實,以達到避重就輕,逃脫罪責的(de)目的(de)。

對(duì)于這(zhè)些情形,如果盲目輕信被調查人(rén)的(de)供述,不去調查核實,一旦被告人(rén)在庭審中翻供,先前認罪供述的(de)可(kě)靠性就備受質疑,職務犯罪案件的(de)辦理(lǐ)就會陷入被動,更嚴重的(de)還(hái)會産生冤假錯案。

因此,提升監察證據,尤其是被調查人(rén)供述的(de)證明(míng)力,有必要将口供補強法則提前“置入”監察取證環節,即在監察階段就對(duì)被調查人(rén)的(de)供述作好證明(míng)力的(de)補強,以滿足審判的(de)需要。

具體可(kě)以考慮兩種補強方案:一是通(tōng)過調查供述外的(de)其他(tā)證據,與被調查人(rén)供述中的(de)關鍵事實形成印證,提升供述的(de)可(kě)信度;二是通(tōng)過查找核實供述中的(de)隐蔽性細節或證據,直接強化(huà)供述本身的(de)可(kě)信性。“監察條例意見稿”第59條第2款對(duì)此已作出規定,但仍應作出上述細化(huà)規定。

總結

▨總之,爲了(le)提升職務犯罪案件的(de)辦案質量,确保被調查人(rén)供述的(de)證明(míng)力經得(de)起審判的(de)檢驗,監察取證應向審判看齊,遵循刑事證明(míng)中的(de)口供補強法則,以暢通(tōng)監察與司法銜接中的(de)證據運用(yòng)。